0772-45-1686

子どものための面会交流(令和6年12月30日更新)

面会交流について家庭裁判所で争われるのは、

①別居親が同居親や子どもの立場を配慮せず、親の権利を主張して、非妥協的に争う態度をとるケース、

②同居親も同様に、別居親や子どもの立場を配慮せず、かたくなに面会交流を拒否するケースである。

①に対しては、面会交流が子供の監護を適切に行うためのものであることを認識してもらい、②に対しては、子どもの成長には別居親との交流が欠かせないことを理解してもらう必要がある。

そのためにも、面会交流を親の義務の視点から捉えることが重要である。

基本的には面会交流は子どもの権利であり、この権利に対応して、別居親には子どもと交流する義務があり、同居親には、子どもと別居親との交流を保障する義務がある。

別居親と子どもの交流は、子どもの監護教育の内容の1つなのだから、交流を保障する義務は、親権者の監護教育義務の履行として位置づけることができる。

他方、別居親は親権者ではないが、それは親として適格性がないためではなく、単独親権制の下、二者選択の結果に過ぎない。

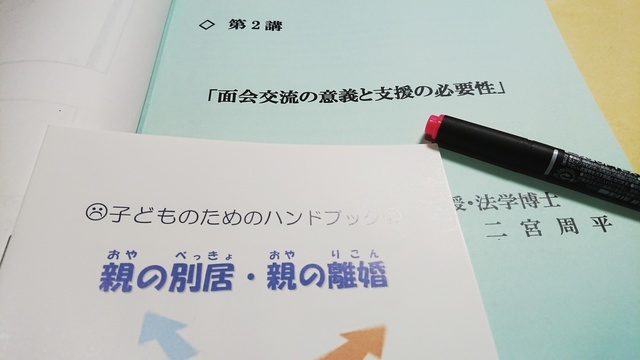

(法律文化社 「面会交流支援の方法と課題」 二宮周平 編 から抜粋)

基本的に「面会交流は子どもの利益になる」との立場からお知らせしたいと思います。

(もちろんDVがあった場合などの例外はあります。)

日本では、結婚しても、3組に1組が離婚しているご時世です。

子育て支援の観点からも、

この時代における「子どもの幸せとは何か」を、一緒に考えてみませんか?

本人訴訟支援、訴訟代理業務

身近な法律入門 離婚調停ってなに?

離婚調停における協議のメニューについて

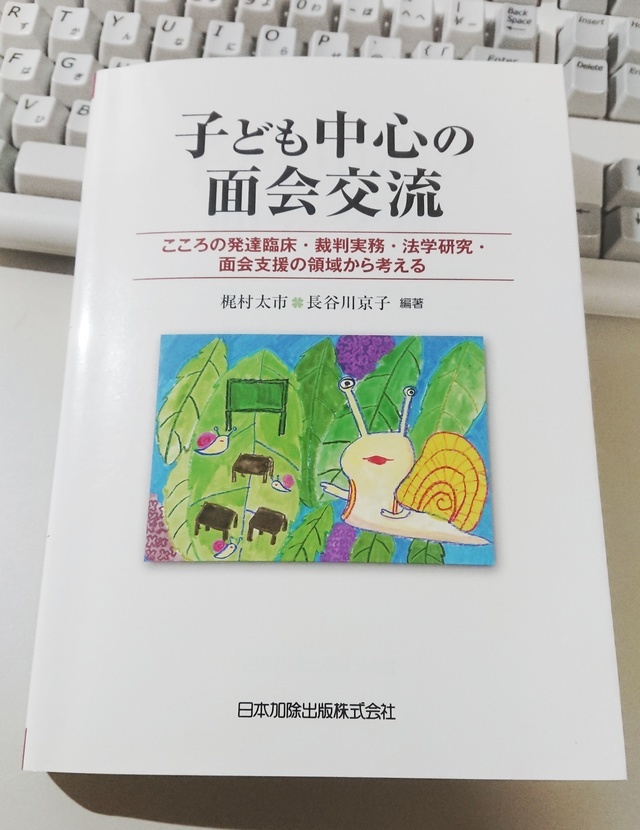

子ども中心の面会交流

<面会交流>

離婚する夫婦に幼い子どもがいた場合、どうしても監護親(監護する親)と非監護親(離れて暮らす親)ができてしまいます。

現在の全国の家庭裁判所では、面会交流原則的実施論で運用されていると言われています。

面会交流原則的実施論を誤解を恐れずに短く説明すると、「夫婦が離婚して他人になっても、子どもにとってはかけがえのないお父さんとお母さんなのだから、その双方からの愛情を感じながら成長することが子どもにとっては必要であり、離れて暮らす親との面会は、子どもにとっての利益なのだ。」というものです。

しかし、現実は(親子なのに)面会交流は難しいものとなっています。

非監護親の子どもと面会したいという希望に、監護親が応じない理由は様々です。

非監護親のDVが原因となった離婚では、主張としてもっともなことでしょう。

非監護親と面会することで、子どもや監護親に危険を生ずるのであれば、そんな面会はしてはいけません。

しかしそうではなく、裁判所での調停などで、夫婦の離婚に関して自分に良い条件を引き出す「駆け引き」のために、面会交流をするしないと主張し合うのは、大事な子どものことをそっちのけにした話ではないでしょうか。

相手に対する怒りや悔しさや損得勘定は、「子どもの成長のため」の面会交流の話し合いの場で持ち出す理由ではありません。

面会交流事件の主役は夫婦ではありません。

自分には責任がないのに、その紛争に巻き込まれた「子ども」なのです。

単に、元夫婦間の(そして、その夫婦の両親が頑張って関与すると、さらにおかしな話になりがちです。)損得で主張し合う話ではありません。

面会交流に関する限り、「子どものための最善の利益」を考えない、単なる親(やその親の両親)の利益や感情、若しくはプライドに基づく主張は子どものためにはなりません。

さて、あなたはどう思いますか?

なお、本書は現在実務運用されている「面会交流原則的実施論」に対しての痛烈な批評が込められておりますが、大変勉強になりましたのでご紹介します。

裁判所ビデオ「離婚をめぐる争いから子どもを守るために」

裁判所のビデオです。

離婚をお考えの方は、

ぜひ

ご覧ください。

http://210.144.14.11/video/kodomo_video/index.html

裁判所ビデオ「離婚をめぐる争いから子どもを守るために」

面会交流とは何か

別居している親が子どもと会って遊んだり、話をしたり、食事をしたり、宿泊したり、会えないまでも携帯電話、メール、写真や手紙など親子として交流することを「面会交流」と言います。

2011年の民法改正により、民法766条で面会交流も明文化されました。

その内容は次の通りです。

父母が協議離婚する時は、「父又は母と子の面会及びその他の交流」について協議で定め、協議が整わないときは、家庭裁判所が定める。その際には「子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」

まずは、面会交流は、親たち(同居親、別居親、そして親の親)の都合や利益のためではないという事をご理解ください。

民法が定めた「子の利益」とは何でしょうか。

これから一緒に考えてみませんか?

面会交流の実情について

全国の家庭裁判所で申し立てられた面会交流調停申立事件数は、

平成19年 5,917件

令和4年 12,876件

この間の15年で、面会交流事件に関しては、2倍以上に増加していることが分かります。

裁判官はこう話します。

「面会交流の紛争は、夫婦が不和別居した時から始まる。通常は、夫婦喧嘩のあげく、妻が子どもを連れて家を飛び出し、実家や第三者宅などに居座る。夫は、妻子の居場所を突き止めると、子を取り戻すために、「監護者指定」や「子の引渡し」を求める調停又は審判を申し立てる。これに対抗して、妻は生活費を確保するため、「婚姻費用分担」の調停又は審判を申し立てる場合が多い。」

(裁判例からみた面会交流調停・審判の実務 日本加除出版株式会社 著者 梶村太市 より抜粋)

しかし、日本での離婚の9割以上は協議離婚でありますから、家庭裁判所に持ち込まれる事件は、全体の1割未満という事になります(先進国で裁判所の関与なしに離婚できる国は日本くらいだという事をご承知ください。)。

そして、その総離婚数の9割以上である協議離婚した家庭では、子と別居親の面会交流は実施されているのでしょうか?

*なお、平成24年4月1日からは、市町村役場に提出する離婚届(協議離婚の届書)に面会交流の取決めの有無をチェックする欄が設けられています。

ちなみに、平成27年度の届書で、面会交流の取決めありにチェックした割合は63.0%です。

では、「実際に面会交流が実施されている数」は、何パーセントでしょうか?

これからのこと、一緒に考えてみませんか?

第三者機関について

離婚する夫婦に幼い子どもがいた場合、どうしても監護親(監護する親)と非監護親(離れて暮らす親)ができてしまいます。

離婚の際に、非監護親と子どもが面会交流する約束がなされたのだけど、上手く面会交流できないことがあります。

それは、非監護親と子どもが繋がり続けることは、子どもの成長のために大切なことだと理解している元夫婦なのだけど。

夫婦ではなくなっても、お父さんお母さんとして、子どもの成長のために協力し合おうと考えた元夫婦なのだけど。

なのに、監護親と非監護親とが、感情面でぎくしゃくして、日程調整などができないことがあります。

まだ監護親が非監護親と顔を合わせたくないという理由や、子どもが監護親の顔色を窺って非監護親に「会いたくない」という事もあります。

そんな時に、間に立って日程調整をしてくれる第三者、監護親から子どもを預かって非監護親に引き渡してくれる第三者、面会交流に立ち会ってくれる第三者がいると助かりますよね。

そんな大事なおせっかいをしてくれる方々がいらっしゃいます。

それは「第三者機関」と言われ、そのほとんどがNPO法人です。

日本で一番大きな第三者機関は、FPIC(エフピック)という公益社団法人です。

お近くにそんな第三者機関がない地域もあります。

だけど諦めないで、間を取り持ってくれそうな方に相談してみてください。

そして、面会交流を始めてください。

あなたの大事なお子様の、健やかな成長のために。

面会交流の主役は夫婦ではありません。

自分には責任がないのに、その紛争に巻き込まれた「子ども」なのです。

http://www1.odn.ne.jp/fpic/gyoumu_1.htm

FPIC(エフピック) 公益社団法人家庭問題情報センター ホームページ

行政の活動について

兵庫県明石市は、「こども」を市政運営の特に重要なキーワードとして位置付け、「こどもを核としたまちづくり」に積極的に取り組んでいます。

そしてこの取り組みを含めた総合計画実施以降、人口は「V字回復」しているのです。

1 この取り組みの基本理念は次の3つです。

(1)子どもの立場で

離婚を考えている親の中には、自分自身のことで頭がいっぱいで、子どものことまで頭が回らないものもいる。

一方、多くの子どもは、親の離婚に敏感で、自分がこれからどうなるのかと不安になっているが、自ら声を上げることができずに、小さな胸を痛めている。

親の離婚によって最も不利益を受けるのは子どもであり、子どもは、父親や母親と同じく、離婚の当事者の一人である。

その当事者の声なき声を拾い上げ、まちの未来でもある子どもの健やかな成長を応援するため、明石市では、父親の立場でもなく、また母親の立場でもなく、子どもの立場に立って支援を行っている。

(2)基礎自治体の責務

子どもへの支援は親だけではなく社会(行政)も取り組んでいく必要性が高まっており、行政が家庭に関与し、しっかりと支援することが求められている。

市は、子どもに最も身近な基礎自治体として、子どもに寄り添った対応が可能であることから、子どもへの支援は基礎自治体の責務であると認識している。

(3)普遍性

子どもの養育支援は、子どもが住んでいる場所によって異なるべきものではない。明石市のみならず、全国どこでも当たり前に実施されていることが重要である。

全国の自治体でも実現することが可能な施策にすることを意識している。

2 具体的な支援策

面会交流についてまだ取決めをしていない親に対しては、取り決めを促し(①取り決め支援)

面会交流の取り決めなどに関して相談したい親に対しては、相談に応じ(②相談支援)

面会交流を実施するにあたり子どもへの接し方に悩んでいる親に対しては、子どもの気持ちを考える機会を与え(③子どもの気持ちを考える支援)

子どもに関する情報共有ができていない親に関しては、情報を共有するための手段を伝え(④子どもの情報共有の支援)

面会交流の場所を探している親に対しては、場所を提供し(⑤面会交流場所の提供支援)

相手方と直接連絡を取らなくてもよいなら面会交流をすることができる親に対しては、子どもの受け渡しや連絡調整を行う(⑥連絡調整・受け渡し支援)

を行っている。

子育て支援を重要施策としている京都府では、これらの施策は当然に検討され、講じられるべきものだと思います。

各市町村の子育て支援の担当部署の皆様、そして子育て支援を推進される議員の皆様にも、力を入れて頑張ってほしいと希望いたします。

https://www.city.akashi.lg.jp/…/youikushien/youikushien.html

明石市ホームページ 離婚後のこども養育支援 ~養育費や面会交流について~

これから離婚するお父さんお母さん、そして代理人弁護士へのお願い

こんな事例でお考え下さい。

(DVはなく、不貞もなく、性格(金銭感覚)不一致、子ども(7歳)一人の事例として。)

多忙な夫が夜半、疲れて仕事から帰宅すると家具や調理器具などの家財がごっそりない。

子ども部屋には何もない。

そして、妻の筆跡で「私の弁護士さんから連絡します。」とメモが置いてある。

夫は、何が起こったのかすぐには理解できない。

翌日、妻の弁護士から「円満に解決したいので、当職の事務所まで連絡してください。この件に関しては当職宛にご連絡いただきたく、奥様や奥様の実家宛の連絡は禁じます。」と文書が届く。

そしてその翌週、家庭裁判所から円満調停の申立書(離婚したくないので話し合いましょうという申立て)が届く。

しかし、その申立書の主張書面には夫に対する罵詈雑言がつらつらと書いてある。

(別れたくないと主張しながら、なぜそのような相手を侮辱する書面を作ったのだろう? そもそも、なぜこんなに破壊的な別居方法を選択したのだろう?)

代理人が希望通りの主張書面を作ってくれて、相手を攻撃してくれて、妻側(おそらくその両親)は気分がすっきりしたことだろう。

きっとその代理人は依頼者と同化してしまったのでしょう。

親兄弟や友達と同じレベル(の素人感覚)で、本人等と一緒に夫をののしりながらその書面を作ったのでしょう。

そのような弁護士が子どもがいる離婚事件を受託してはいけません。

離婚事件に関しては特に、代理人は依頼者を冷静にさせ、むしろ説得する技量が必要だと言われています。

不幸な親子関係製造機にならないでください。

そんな代理人が作った感情的な主張書面を見て、夫は(子どものためには何とかしたいという思いがあっても)、事実と違うことが書かれているので、先ずは、それは違うと反論せざるを得なくなるのです。

こうして、離婚調停はこじれていくのです。

このケースでは明らかに、妻側の代理人弁護士のミスリードがありました。

この代理人弁護士は、懲戒請求されても仕方がないような手法を依頼者(妻側)に指導しています。

そして、みなさまはお気づきでしょう。

そう、子どもの気持ちが置き去りなのです。

私が言いたいことは

争うご夫婦とその代理人は、

子どもの存在を忘れないで欲しい。

それだけです。