0772-45-1686

民事信託支援業務(令和6年12月29日更新)

こちらでは民事信託支援業務について紹介いたします。

「民事信託」または「家族信託」という言葉を聞かれたことがありますでしょうか。

信託とは、「財産管理」と「財産承継」のための制度です。

信託のうち、商業目的ではなく、家族や親族、友人、知人等の財産管理や財産承継のために利用されるものを、「民事信託」や「家族信託」と呼んでいます。

具体的な利用場面としては、

・自分の生前から賃貸マンションの管理運用を特定の親族等に任せたい

・自分が死んだあと、障害のある わが子のことが心配

・先妻との子と後妻の関係が悪くて心配

・特定の財産の承継人を次の2世代にわたって決めておきたい

その他、活用可能な場面は多岐にわたります。

遺言や成年後見制度の代わりに、または遺言や成年後見制度と併用して、民事信託(家族信託)を利用することができます。

つまり、民事信託も検討に加えることにより手法のメニューが増えますから、より効果的な財産管理や財産承継が可能になると期待されています。

このような民事信託のスキーム立案や、設計された民事信託が内容の通りに運用されるようにサポートする業務を「民事信託支援業務」と呼びます。

民事信託士の資格を持つ司法書士にご相談ください。

身近な法律入門 民事信託(家族信託)について

身近な法律入門 成年後見制度とは

成年後見業務

遺言書作成

身近な法律入門 遺言にまつわるエトセトラ

民事信託の仕組み

信託契約書の作成

民事信託は遺言等で行うこともできますが、信託契約をする方法が最も多く利用されています。

民事信託で登場する当事者は「委託者(いたくしゃ)」「受託者(じゅたくしゃ)」「受益者(じゅえきしゃ)」の3者です。

「委託者」とは、信託を設定し、財産を拠出する人のことです。

「受託者」とは、信託財産の管理など、信託事務を担う人のことです。

「受益者」とは、信託の利益を受ける人のことです。

<民事信託の大きな流れ>

1.委託者と受託者が受益者の利益のために「信託契約」します。

2.委託者の特定の財産を、「信託財産」として受託者に引渡します(委託者の財産を受託者名義に変えること)。

3.受託者は、信託契約で定めた目的(「信託目的」)に従い、信託契約の内容の通りに、信託財産を管理・運用・処分します。

*信託の目的は受益者の利益のために定められている必要があり、信託契約の内容も受益者を保護する内容でなればなりません。

よって、民事信託支援業務とは主に次のような内容になります。

①委託者の希望を叶えるために信託スキームの立案と提案をし、

②信託財産を受託者に移転するための手続きを支援し、

③信託の目的に適った働きができるように受託者を監督・指導し、

④受益者の利益を守ること。

民事信託士の資格を持つ司法書士にご相談ください。

身近な法律入門 民事信託(家族信託)について

民事信託における登場人物

信託当事者として、「委託者」「受託者」「受益者」をご紹介しました。

信託当事者以外には、信託に関係する者として、「信託監督人」「受益者代理人」「信託事務処理代行者」等がいます。

「信託監督人」とは、受益者のために、受託者を監視・監督する人のことです。

「受益者代理人」とは、受益者のための権利を代理行使する人のことです。

「信託事務処理代行者」とは、受託者から事務処理を委託された人のことです。

民事信託においては、信託業法上の制約があり、司法書士などの専門家が「受託者」になることができません。

よって、司法書士などの専門家は、「信託監督人」「受益者代理人」「信託事務処理代行者」等の地位に就任して、民事信託をサポートすることになります。

身近な法律入門 民事信託(家族信託)について

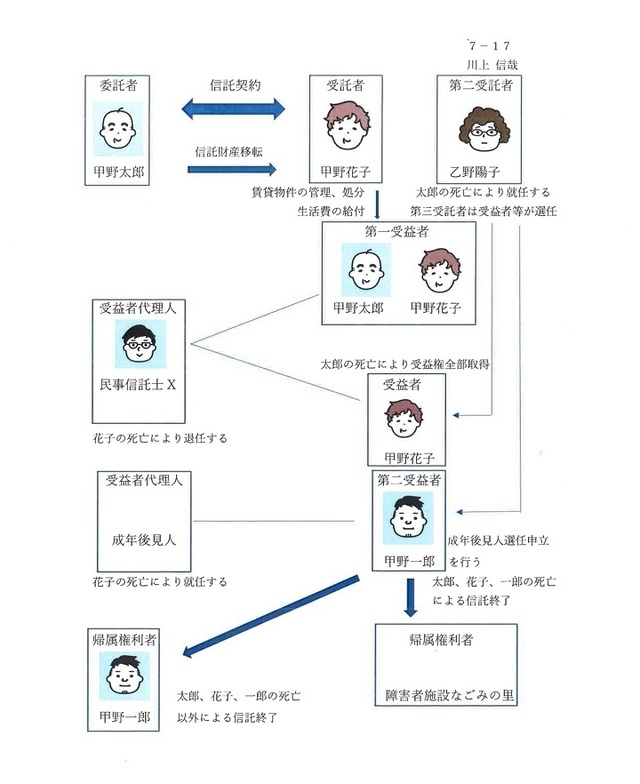

福祉型の信託に登場人物を当てはめてみると

障害のある子を持つ親が、自分亡き後のその子のことを、自分の甥っ子に任せたいと考えている場合。

その親が「委託者」で、甥っ子が「受託者」で、障害のある子が「受益者」となります。

依頼を受けた司法書士は、「信託監督人」「受益者代理人」「信託事務処理代行者」等の立場で、信託当事者をサポートすることになります。

身近な法律入門 民事信託(家族信託)について

民事信託活用の利点と注意点

民事信託活用の利点

民事信託には、遺言や成年後見制度にはない、特有の法律上の効果があります。

<民事信託の特色>

1.「意思凍結機能」

委託者が民事信託契約をしたときの意思が確定され、委託者の意思能力が喪失しても、委託者が死亡しても、信託が維持されるという機能のこと。

2.「受益者連続機能」

当初受益者を配偶者に、第二次受益者を子に、第三次受益者を孫にする等のように、跡継ぎ遺贈型の受益者連続信託ができる等、遺言ではできない機能のこと。

3.「倒産隔離機能」

委託者の倒産の影響を受けないこと、そして受託者の倒産の影響を受けないこと。

信託財産は委託者の財産でも受託者の財産でもないので、委託者が破産しても受託者が破産しても、信託財産には何ら影響しないという機能のこと。

*委託者の債権者も、受託者の債権者も、原則 信託財産を差し押さえすることができない。

つまり、委託者が認知症になっても死亡しても信託の内容は維持され、遺言ではできない内容の遺産承継を実現させ、誰かが破産しても信託には影響しない、というメリットがあるのです。

身近な法律入門 民事信託(家族信託)について

民事信託活用の注意点

民事信託は近年急速に利用が増えたため、税法上の取り扱いも未だ確定していない部分がありますし、新たな裁判例も次々と出続けています。

つまり、税法や裁判例の動向を見ながら信託スキームを組成する必要があります。

特に、次に点に注意してください。

1.民事信託には税法上の特別なメリットはありません。

2.遺留分侵害額請求を免れるための相続の対抗手段としては利用できません。

また、成年後見制度を理解していない専門家による民事信託の提案は危険、と言われています。

もちろん、契約書のひな形を埋めるだけで完成するものではありません。

残念ながら、インターネット上では間違ったアナウンスも溢れています。

民事信託を利用することによって、かえってトラブルを誘発することのないように、注意が必要です。

身近な法律入門 民事信託(家族信託)について