0772-45-1686

遺言書保管制度について(令和6年12月1日更新)

遺言書保管制度が新設されました

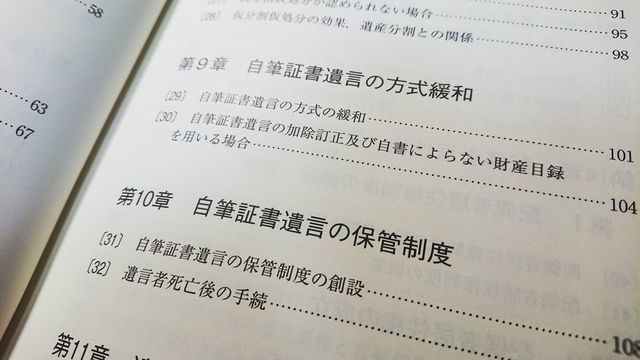

自筆証書遺言(手書きの遺言書)を法務局(遺言書保管所)が保管するという制度が開始されています(令和2年7月10日施行)。

相続人が「お父さん(お母さん)が遺言してませんでしたかねー?」と法務局に問い合わることもできます。

自筆証書遺言で最も面倒だった「検認」(遺言者の死亡後に、相続人全員の戸籍と住民票等を添付して、家庭裁判所に申し立てて行う手続き。)が不要というメリットもあります。

自筆証書遺言とは「手書きの遺言」の事です。

たとえば、ご本人が手書きで遺言しても、法律上の要件を満たさない内容(押印がないとか、日付がないとか)で無効になってしまったり、有効でも発見されなかったりして(発見した親族が内容を見て破棄することもあり得ます。)、本人の遺志が実現しない可能性がありました。

そこで、新しい相続法は自筆証書遺言について改正を行ったのです。

財産目録は本人の手書きじゃなくてもいいですよ、という改正もなされました(平成31年1月13日施行)。

これは、ワープロ書きのリストや預金通帳のコピー、不動産については登記事項証明書で代用しても良いですよという内容です(しかし、各ページに署名押印する等の要件があるのでご注意を。)。

私は、公証人による「遺言公正証書」の作成をお勧めするのですが、その理由等も含めて、数回に分けて遺言書保管制度のお話をしたいと思います。

遺言にまつわるエトセトラ

遺言書作成

相続法の改正について

終活ってなに?

遺言執行者とは

遺言書保管制度のメリットとデメリット

遺言保管制度のメリットとデメリットを確認しておきたいと思います。

*自筆証書遺言の要件を満たした遺言であることが前提です。

・メリット

1.法務局が遺言書を保管してくれるので、遺言書の紛失を防ぐことができる。

2.相続人等から遺言書を廃棄されたり、隠匿、改ざんされることを防ぐことができる。

3.保管申請の費用が安価(2021年1月現在で3,900円)。

4.遺言者が死亡したことを遺言書保管官が確認した時に、予め遺言者が指定していた人に

通知をする制度がある。

5.相続人等の一人が遺言書情報証明書等の請求をした場合には、他の相続人全員に対して

遺言書が保管されていることを通知することになっている。

6.遺言書の検認が不要。

7.遺言書はデータとしても管理され、遺言者死亡の日から150年間は保管される。

8.遺言者の死亡後は、相続人等は全国の法務局から遺言書保管の有無の確認や、遺言情報

証明書の手配ができる。

9.遺言書の保管場所が法務局であるから、相続登記の促進につながる。

・デメリット

1.遺言書保管申請の際に、法務局では形式的な要件しかチェックされないので、遺言者の

死後に実際に相続手続きで利用できない内容の遺言書でも保管される可能性がある。

2.遺言者本人が法務局に出頭しなければならない。

3.自筆証書遺言の要件を満たす必要があるため、自書できない人はこの制度を利用でき

ない。

4.遺言者の死後、相続人等が遺言書情報証明書を手配するためには、遺言者の出生から

死亡までの全ての除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本及び住民票の提出が必要となる。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

法務省ホームページ 法務局における自筆証書遺言書保管制度について

遺言にまつわるエトセトラ

遺言書作成

相続法の改正について

終活ってなに?

遺言執行者とは

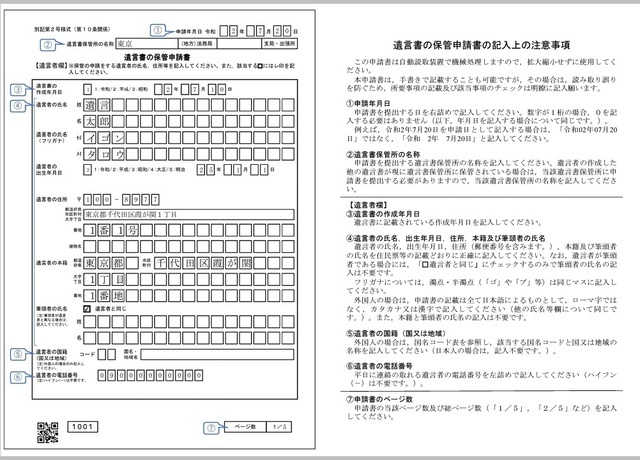

遺言書保管申請の方法について

遺言書保管申請の方法について確認しておきたいと思います。

*自筆証書遺言の要件を満たした遺言であることが前提です。

大まかな流れは次の通りです。

1.自筆証書遺言を作成する

↓

2.遺言書保管申請書を作成する

(様式は下記法務省ホームページからダウンロードできます。)

↓

3.管轄の法務局(遺言書保管所)に申請の予約をする

↓

4.管轄の法務局(遺言書保管所)に遺言者本人が出頭して申請をする

↓

5.保管証が発行されるので受理する

その他、遺言書保管制度に特有の決まりごとがありますので確認しておきましょう。

【遺言書の形式】

・A4サイズの用紙を使うこと

・各ページにページ番号を記載すること

・片面のみに記載すること

・ホチキス止めしないこと

・用紙の上下左右に余白を作ること(左側は20ミリメートル以上等、それぞれ指定あり)

・封をしないこと

【管轄の法務局(遺言書保管所)】

・遺言者の住所地の法務局

・遺言者の本籍地の法務局

・遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局

【申請時に準備し、持参するもの】

・自筆証書遺言書

・遺言書保管申請書

・添付書類(下記に記載)

・収入印紙(3,900円分)

・印鑑

・本人確認資料

「添付書類」

*官公署で発行されるものは作成後3か月以内のもの

①遺言者の住民票(本籍地及び戸籍筆頭者の記載があるもの)または、遺言者の戸籍謄本

及び戸籍の附票

②遺言者が外国人である場合は、遺言者の氏名、出生年月日、住所及び国籍が分かる資料

③遺言書が外国語である場合は、その遺言の日本語翻訳文

いかがでしょうか?

私は、一般の方が比較的簡単に手続きできそうな印象を持っています。

次回は、遺言書保管申請が完了した後の場面で ご案内したいと思います。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00048.html

法務省ホームページ 自筆証書遺言書保管制度で使用する申請書等

遺言にまつわるエトセトラ

遺言書作成

相続法の改正について

終活ってなに?

遺言執行者とは

遺言書保管申請完了後の手続きについて(遺言者の死亡後を含む)

遺言書保管申請が完了した後のことを確認しておきたいと思います。

1.遺言者本人ができること

① 遺言者の氏名や住所等に変更があった時は、法務

局(遺言書保管所)にその旨の届出が必要(必ず

届け出してください)。

・郵送でも可能

② 遺言書の閲覧

・原本の閲覧は、遺言者本人が、遺言書を保管した法務局に出頭してしなければならない。

・遺言書保管ファイルの記録の閲覧は、遺言者本人が出頭し、どこの法務局でも可能。

③ 遺言書の保管申請の撤回

・保管申請の撤回をしても遺言書そのものの効力は残る。

2.遺言者の死亡後、相続人等ができること

① 遺言書保管の有無の確認

・日本全国どこの法務局からでもできる

② 遺言書保管事実証明書の交付請求

・遺言書が保管されている事実を証明する書類のこと

・日本全国どこの法務局からでもできる

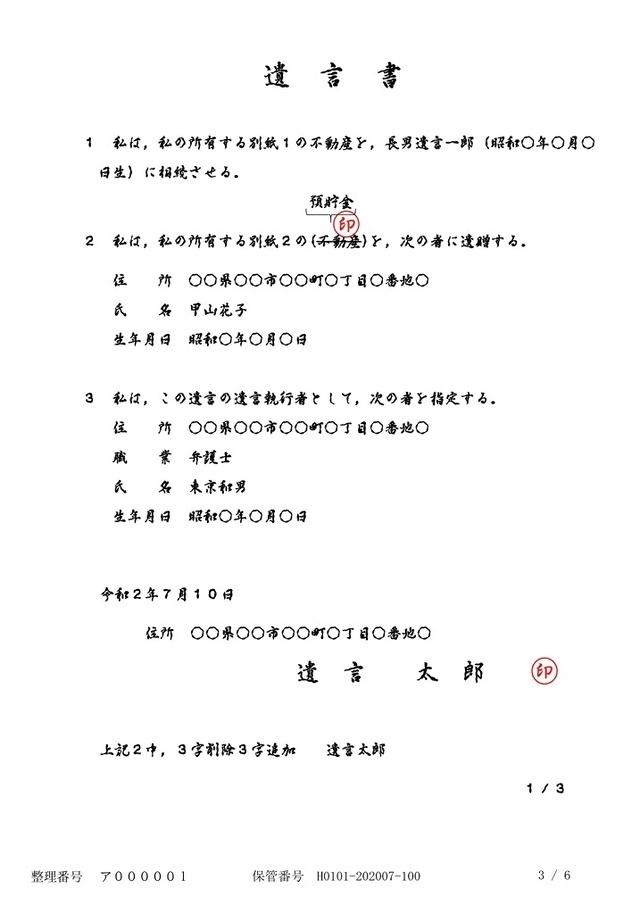

③ 遺言書情報証明書の交付請求

・遺言書の内容を証明する書類のこと(下記法務省ホームページの見本参照)

・日本全国どこの法務局からでもできる

3.遺言者の死亡後、遺言書保管官がすること

相続人等に遺言書情報証明書を交付する等したときには、遺言者の相続人や受遺者及び

遺言執行者等に、遺言書を保管している旨の通知をする。

以上で遺言書保管制度の主な説明は終わりです。

どうですか?

自分でもできそうな手続きだなと思いませんでしたか?

http://www.moj.go.jp/content/001318731.pdf

法務省ホームページ 遺言書情報証明書(見本)

遺言にまつわるエトセトラ

遺言書作成

相続法の改正について

終活ってなに?

遺言執行者とは

遺言書保管制度を利用した遺言書と遺言公正証書の比較

遺言書保管制度を利用した遺言(以下、「遺言書保管制度」という)と、遺言公正証書のメリット・デメリットを比較、確認しておきたいと思います。

1.遺言書保管制度と遺言公正証書で共通のメリット

① 遺言書を保管してくれる。

*遺言書保管制度➡法務局(遺言書保管所)で

*遺言公正証書 ➡公証人役場で

② 相続人等から遺言書を廃棄されたり、隠匿、改ざんされることを防ぐことができる。

③ 遺言書の検認が不要。

④ 遺言書が長期間保管される。

*遺言書保管制度➡データを遺言者死亡の日から150年間。

*遺言公正証書 ➡原本を遺言者が120歳になるまで。

⑤ 遺言書保管の有無を確認できる。

*遺言書保管制度➡全国の法務局から

*遺言公正証書 ➡全国の公証人役場から

2.遺言書保管制度と遺言公正証書の相違点

(〇➡メリット ✖➡デメリット △➡どちらともいえない)

① 遺言内容の実現性(有効性)

△遺言書保管制度➡遺言書保管申請の際に、法務局で遺言の内容まではチェックされ

ない。

〇遺言公正証書 ➡遺言書作成の際に公証人が遺言内容をチェックするため、ほとんど

不備がない。

② 費用

〇遺言書保管制度➡3,900円

✖遺言公正証書 ➡公証人の手数料が必要(下記、日本公証人連合会ホームページを

参照)

③ 手続き時の手間

✖遺言書保管制度➡遺言者が法務局(遺言書保管所)まで出頭しなければならない。

〇遺言公正証書 ➡遺言者が公証人役場まで移動できない場合は、公証人が指定場所

まで出張してくれる。

④ 自書

✖遺言書保管制度➡自書できない人はこの制度を利用できない。

〇遺言公正証書 ➡自書できない人でも利用できる。

⑤ 遺言者死亡後の通知制度

〇遺言書保管制度➡ある

ⅰ予め遺言者が指定していた人に通知をする制度がある。

ⅱ相続人等の一人が遺言書情報証明書等の請求をした場合には、他の相続人全員に

対して遺言書が保管されていることを通知することになっている。

✖遺言公正証書 ➡ない

⑥ 遺言者死亡後の手間

✖遺言書保管制度➡相続人等が遺言書情報証明書を申請するためには、遺言者の出生から

死亡までの全ての除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本及び住民票の添付が必要となる。

〇遺言公正証書 ➡何らの手続きも要しない。

以上、遺言書保管制度を利用した遺言書と、遺言公正証書を比較してみました。

私は、遺言の実現性(有効性)に関心があります。

遺言書保管制度を利用した遺言書は、あくまで遺言者が一人で作成できる自筆証書遺言であるため、内容に不備がある等、遺言者の死後に実際に相続手続きで利用できない内容である可能性があります。

公証人費用を節約しようと考えるか、安心料と考えるか。

どちらの手続きを選ぶとしても、遺志を叶えることができる良い遺言になりますように。

https://www.koshonin.gr.jp/business/b01/q12

日本公証人連合会ホームページ 公証人手数料

http://www.moj.go.jp/content/001318462.pdf

法務省ホームページ 自筆証書遺言書保管制度についてのQ&A

遺言にまつわるエトセトラ

遺言書作成

相続法の改正について

終活ってなに?

遺言執行者とは