0772-45-1686

空き家空き地問題って何?(令和6年12月30日更新)

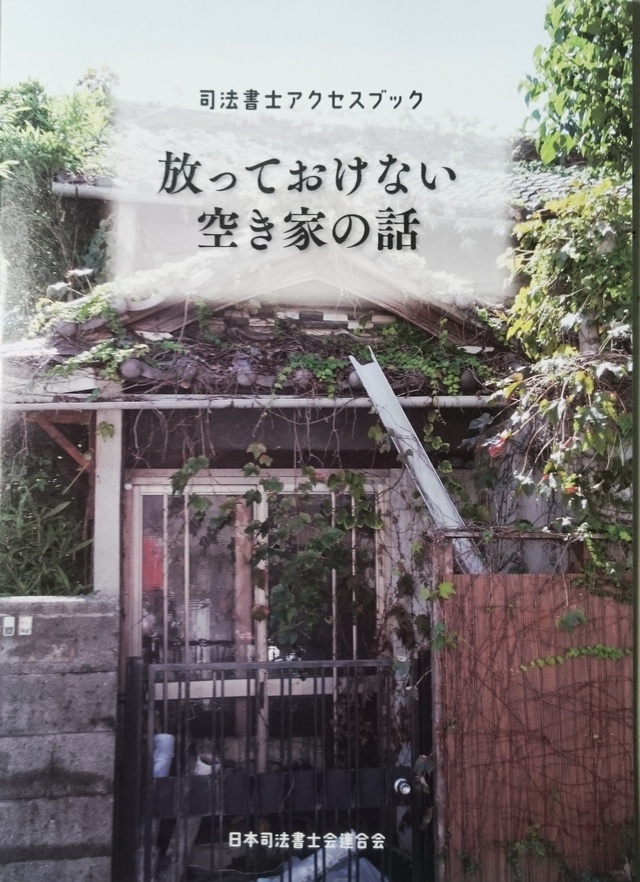

空き家や空き地で困ったことはありませんか?

令和5年に総務省が調査した結果、空き家の数は日本全国で約900万戸あると発表されました。

全国の総住宅数は6502万個ですから、6~7軒に1軒は空き家ということになります。そして放置空き家は毎年10万戸ずつ増加しているとされます。

また、所有者不明の土地面積を合計すると、ほぼ九州の面積に匹敵するとの情報もあります。

その結果、空き家空き地がある地域に様々な困りごとが生じています。

<困りごと>

1.倒壊しそうな建物がある。

管理されていない建物は劣化が早く進みます。建物自体の倒壊だけでなく、壁が剥がれて落ちたり、ブロック塀が倒れたりして通行人や車両に危険を及ぼすこともあります。

2.庭木や雑草が繁茂する。

放置された空家の敷地は、庭木の枝が伸び放題となり、雑草が生い茂ります。その結果、蚊や蜂などの害虫が繁殖し、近隣住民に危害を与えることがあります。また、雑草の種子が近隣に飛び散り、周辺地域ではいくら草取りをしても追いつかなくなることがあります。

3.不審者のねぐら・たまり場になる。

不審者が空家に出入りするようになると治安が悪化することが考えられます。また、不審者が明かりに使っていたロウソクから失火し、火災になった事件も発生しています。

4.放火の危険がある。

無人の空き家は、中に入ってしまえば周囲から姿を見られずに放火を実行できます。空き家は放火犯の格好の標的になります。

5.猫やネズミ等の獣が住みつき繁殖する。

空き家に住みついた獣による近隣住民への危害や、それらの糞尿による悪臭が発生することがあります。

6.ゴミを投棄される。

空き家空き地に誰かがゴミを捨てると、次々とゴミが捨てられ、異臭が発生し不衛生極まりない状況が発生することがあります。

7.景観が悪化し、近隣不動産価格が下落する。

窓が割れたり壁に落書きされた空き家があると地域の景観が悪化し、それが原因で近隣の不動産の評価まで下落することがあります。

なぜ空き家は増えているの?

第1次ベビーブームで人口が急激に増加しました。その世代は団塊世代と呼ばれ、その人たちが就職や進学で都市部へ大挙して移動したため、都市部で人口過密が起こりました。それが1960年から1970年代の高度経済成長期と重なり、マイホームブームが沸き立ち、一気に住宅が増加しました。

その後団塊の世代も高齢化し、死亡や施設への入所により、彼らのマイホームが空き家となっていったのです。

一方、団塊の世代が旅立った後の農漁村地域では、残された彼らの親世代はとうに死亡し、都会に出て生活の基盤ができた団塊の世代も田舎に帰ることはなく、誰も管理しないその生家は荒れるに任せる空き家となりました。

つまり、住宅が増えすぎたのです。

空き家空き地問題の対策は?

平成27年5月26日 空家等対策の促進に関する特別措置法(以下「空家特措法」といいます。)が全面施行されました。

一定の要件のもと空家措置法で「特定家屋等」に指定されると、市町村長が所有者等に対し、必要な改善措置をとるように「助言または指導」「勧告」「命令」をすることができるようになりました。

市町村長は空家等の所有者等を調べるために、空家等への立ち入りや固定資産税情報を利用した調査を行うことができます。

さらに改善命令に従わない場合、市町村長は行政代執行法に基づく「代執行」を行うことができます。

なお、代執行で要した費用(例えば建物取り壊し費用)は、市町村長が所有者等の財産を差し押さえて回収することができます。

<「特定家屋等」の指定要件>

1.著しく保安上危険となるおそれがある状態

2.著しく衛生上有害となるおそれがある状態

3.著しく景観を損なっている状態

4.その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

空き家空き地を放置しておくとどうなるの?

古家でも存在するとその底地の固定資産税が住宅用地特例で減税されています。

しかし空家特措法により「特定家屋等」に指定されて「勧告」を受けると、建物が現存していてもその底地は特例から除外され、固定資産税等が更地価格まで(6倍くらい)増額することになります。

そして市町村長は、空家措置法により空家等の所有者等(相続人も)を捜索して指導等を行います。

所有者等(相続人も)は近隣住民に迷惑をかけているわけですから、損害賠償を請求される可能性もあります。

放置しておいて得なことはありません。

空家を放置した場合のリスクは

1.空家等から生じた損害の賠償責任がある

2.固定資産税やマンション管理費等の負担

3.補修などの維持費用の負担

4.建物解体費用の負担

所有者不明土地問題について

隣の空き家の樹木が生い茂って侵入してきましたが、隣家の所有者が分からなくて困っています。どうしたらよいでしょうか?

その樹木の所有者を捜索し、切り取ることを求め、樹木所有者が応じないときは、樹木所有者の費用で第三者に切り取らせることを裁判所に請求します。

所有者の所在が分からない場合は、家庭裁判所で不在者財産管理人の選任をしてもらい、その管理人と話し合いをします。

空家特措法上の「特定家屋等」(上記の解説をご参考)に指定されますと、市町村長が所有者を探し指導等をしてくれる場合がありますので、市役所や町役場にもお問い合わせください。

なお、民法が改正され、令和5年4月1日以降は、隣地の所有者に樹木の枝を切ることを求め、相当の期間(2週間程度)待っても対応してくれない場合には、あなたがその枝を切り取っても良いことになりました。

しかしやはり、ご自分の判断で枝の切除等はしないほうが良いでしょう。

相続財産清算人、不在者財産管理人について

令和3年民法・不動産登記法等の改正について

高齢の母が認知症のために施設に入所しました。住んでいた家が空き家となっていますが、どうすれば良いでしょうか?

空き家の管理は事実上、親の代わりに子供がすることが多いでしょう。子供たちが遠方に住んでいるなど管理が難しい場合は、家庭裁判所で後見人等を選任してもらうのが良いでしょう。

壁が剥がれ落ちて他人が負傷した場合等、その空き家が原因で他人に損害を与えたときは、その空き家の所有者等は損害賠償の責任を負います。

お母様も自分の家が原因で ご近所に迷惑をかけることは決して望まないでしょう。

家庭裁判所で成年後見人等を選任してもらい、その後見人等に自宅を管理してもらう方法があります。

お母様のために必要であれば、後見人等は家庭裁判所の許可を得て自宅を売却し、生活費に充てたりすることもできます。

今後のお母様の普段の生活面(身上保護といいます)の視点からも、成年後見人等が就任して見守ることが望ましいと思います。

成年後見制度についてはこちらをご覧ください。

家族信託(民事信託)についてはこちら

自分の家を放置空き家空き地にしないために

放置空き家化の原因の約7割が相続人の現地不在(遠地居住など)、約5割が相続が発生して権利関係が複雑化していることによります。つまり相続登記が未了の不動産が多いのです。

たとえ相続登記が済んでいなくて亡き親の名義のままであったとしても、その家は子供たち(相続人)に管理する責任があります。

空家特措法の施行により、空家等増加の予防策、減少策、利用策が講じられることになりました。つまり法律により強制できる場合があることになったわけです。

少しここで考えてみましょう。

その空き家等は自分や先祖たちが暮らした家、つまり自分のルーツであるはずです。そのルーツである家がお世話になった地縁の方々に迷惑をかけているということです。

空き家の存在は所有者等が考えている以上に周辺住民の人権を侵害しています。つまり迷惑を受けて困っている人たちがたくさんいるということです。

そもそもその家が建っている場所は日本の国土の一部です。

法による強制ではなく、自主的な対応が望まれます。

空き家空き地問題を知れば、家族や地域の歴史に気づくでしょう。そしてどんな街づくりが良いのか、住民一人一人が考え、行動を始めることでしょう。

なお、令和6年4月1日より、相続登記が義務化されました。

相続手続きについてはこちらをご覧ください。

相続登記の義務化についてはこちらをご覧ください。

令和3年民法・不動産登記法等の改正について