0772-45-1686

令和3年民法・不動産登記法等の改正について

(令和6年12月30日更新)

所有者不明土地解消に向けての法改正等

令和3年に改正された民法・不動産登記法等が、令和5年4月1日以降に順次施行されました。

ここでは、それらの改正内容をご案内します。

ところで、平成28年における所有者不明土地の面積は九州本島の面積を超えておりましたが、それが、このままでは令和22年には北海道の面積に迫ると言われております。

所有者不明土地問題は、平成23年の東日本大震災の復旧活動の際にクローズアップされました。

相続登記が未了であったりすることにより、避難所や仮設住宅を設置しようにも、物資を運ぶための道路を開設しようにも、その土地の所有者が判明しないため工事に着手できず、救援・支援活動に大変な支障をきたしたのです。

この改正法では、所有者不明土地の解消を目指して様々な方面から検討が加えられた結果、共有関係、相隣関係(隣地との関係)に関しての規律の見直しもなされています。

相続登記や住所等変更登記の義務化(過料の制裁有)や遺産分割に関する規律の見直し、相続した土地を国庫に帰属させる制度等、従来の制度からは発想自体が大きく転換した部分もあり、実務家だけではなく、広く国民が知っておく必要がありそうです。

このテーマで数回に分けてご案内しますので、ぜひ、ご覧ください。

所有者不明土地問題について

空き家空き地問題って何?

相続登記の義務化

相続登記の義務化についてご案内します。

これは令和6年4月1日施行されたのですが、施行日以前から相続登記が未了である不動産についても適用されることから、住民に大変大きな影響を与えると思われます。

相続登記をしないことが、所有者不明土地を発生させる主要な原因とされていますが、

では、なぜ相続登記をしないのでしょうか?

一つ目の理由は、今までは相続登記が義務とはなっておらず、相続登記の申請をしなくても、相続した人たち自身が困ることが少なかったことがあるでしょう。

二つ目の理由としては、相続をした不動産の価値が低く、手間とお金をかけてまで登記をする気になれないということもあるでしょう。

そして時が過ぎ、その不動産は相続登記未了のまま、相続した人達も死亡して次の世代の人達が相続し、その相続した人達もまた死亡して、さらに・・・、とネズミ算式にその不動産を共有する相続人が増え続けてしまい、遺産分割が極めて困難な状態が出来上がってしまうのです。

この法改正では次の点に注意してください。

1.相続登記には公法上の登記申請義務が課される。

2.施行日以前から相続登記が未了である不動産についても適用される。

3.相続人等は、自己が相続人となり相続する不動産があると知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならない。

4.正当な理由なしに相続登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料の制裁がある。

5.すぐに相続登記ができない時は、簡易な手続きとして「相続人申告登記(*1)」を行うことにより、相続登記の申請義務を履行したものとすることができる。

*1 相続人申告登記とは、相続が発生して、自分が相続人の内の一人であることを法務局に申し出る手続きです(相続登記ではありません)。

いずれにせよ、相続登記はお早めになさることが良いでしょう。

相続手続きで困ったら

相続手続

遺産承継業務とは

遺産承継業務

所有者不明土地問題について

空き家空き地問題って何?

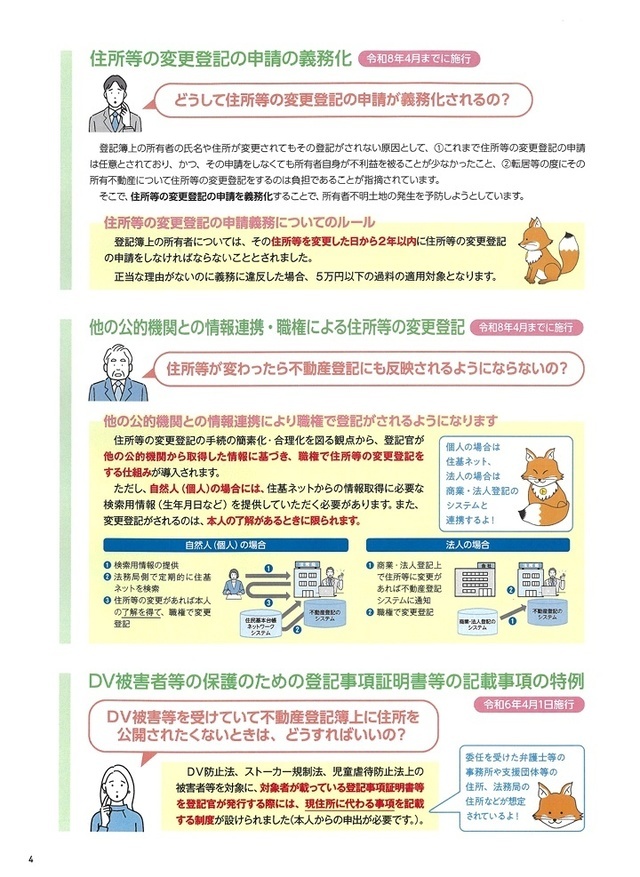

住所等の変更登記申請の義務化

住所等の変更登記申請の義務化についてご案内します。

これは、令和8年4月1日に施行されます。

不動産の購入や相続する等して登記を行った後に、婚姻や転居等で、氏名や住所が変わることがありますね。

その場合に、市町村に婚姻届けや転居届の手続きは行ったけれども、法務局での氏名や住所の変更登記申請を行っていないケースが多くあります。

ではなぜ、住所等の変更登記申請がなされないのでしょうか?

一つ目の理由は、今までは住所等変更登記が義務とはなっておらず、その申請をしなくても、その所有者自身は困ることが少なかったことがあるでしょう。

二つ目の理由は、転居などするたびに、不動産所在場所を管轄する法務局で登記申請するのが面倒だということもあるでしょう。

しかし、この住所等の変更登記をしないことも、所有者不明土地が生ずる大きな原因となっていました。

今回の改正では次の点に注意してください。

1.住所等の変更登記申請には、公法上の登記申請義務が課される。

2.施行日以前から住所等の変更登記が未了である不動産についても適用される。

3.登記簿上の所有者は、住所等を変更した日から2年以内に住所等の変更登記を申請しなければならない。

4.正当な理由なしに義務を怠った場合には、5万円以下の過料の制裁がある。

一方で、法務局においても住基ネットとの情報連携が予定されており、不動産所有者からの申出により、登記官が職権で住所等の変更の登記をすることができるようになります。

これらの改正法の施行日が、相続登記の義務化よりも遅れる理由は、それらのシステム構築に時間がかかるからと説明されています。

なお、DV被害者等の現住所が、登記簿から知られることを防止するために、登記事項証明書に現住所と異なる住所を記載する制度も設けられました。

この特例は、令和6年4月1日に施行されましたが、本人からの申出が必要となります。

所有者不明土地問題について

空き家空き地問題って何?

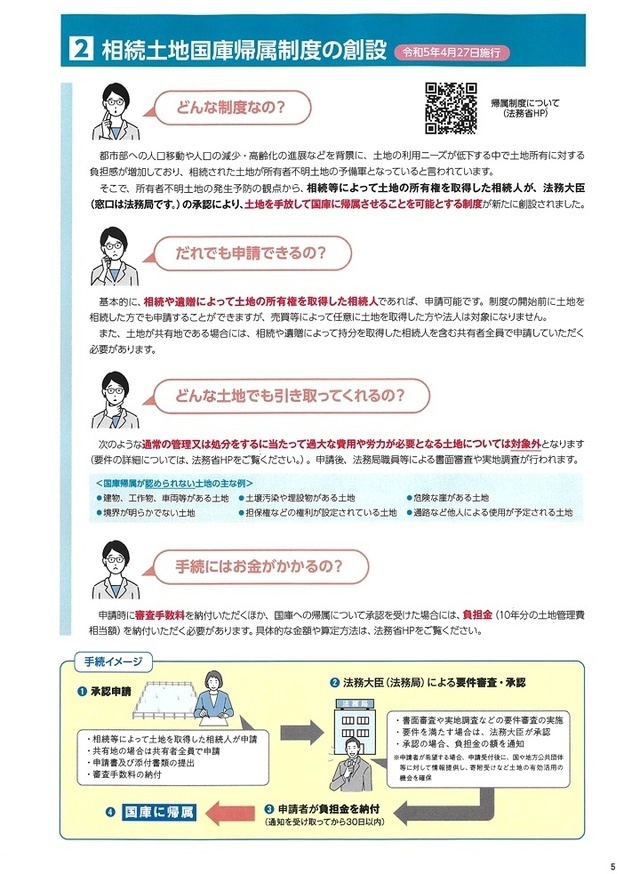

相続土地国庫帰属制度の創設

「土地を行政に寄付したいが引き取ってくれない。」「土地の所有権を放棄したい。」等のご相談を受けます。

それは、私が住む京都府北部地域では過疎化が進み、土地利用のニーズが低下しているため、管理に手が回らなくて土地を手放したいと考える所有者が増加していることが理由です。

このような「負」動産の多くは管理の不全化が生じており、相続が発生しても相続登記がなされず、所有者不明土地発生の原因になっています。

そこで、相続した土地所有権を手放して、国庫に帰属させるための新しい制度(相続土地国庫帰属制度)が創設されました。

これは、令和5年4月27日に施行されました。

但し、管理コストを国に転嫁したり、土地の管理をおろそかにするモラルハザードが生じることを防止するため、次のような要件が定められています。

<申請者についての要件>

相続等(遺産分割や遺言を含む)により土地を取得した相続人

*生前贈与により土地を取得した相続人![]()

![]()

<土地についての要件 ブラックリスト方式>

(A)申請自体が認められない土地

① 建物の存する土地

② 担保権や用益権が設定されている土地

③ 通路その他の他人による使用が予定されている土地

④ 土壌汚染がある土地

⑤ 境界不明確地や所有権の帰属について争いがある土地

(B)土地の状況次第では承認が認められない土地

① 通常の管理に過分の費用・労力を要する一定の崖地

② 通常の管理・処分を妨げる地上の有体物がある土地

③ 通常の管理・処分を妨げる地下埋没物等がある土地

④ 通常の管理・処分のために隣人等との争訟が必要な土地

⑤ 通常の管理・処分に過分の費用・労力を要する土地

<手数料等についての要件>

承認申請に係る手数料と負担金(*1)の納付が必要

*1 負担金とは、その土地の性質(*2)に応じた標準的な管理費用を基に算出した10年分の管理費用相当額。

*2 土地の性質とは、市街化区域等一定の土地内の宅地や農地、森林などの区別であり、それぞれの性質で異なる単価を面積に乗じて負担金を算出するが、それ以外の土地では一律20万円。

上記の要件を満たした場合、負担金を納付した時に、土地所有権は国庫に帰属します。

所有者不明土地問題について

空き家空き地問題って何?

成年後見人の財産管理業務と空き家空き地問題について

相続手続きで困ったら

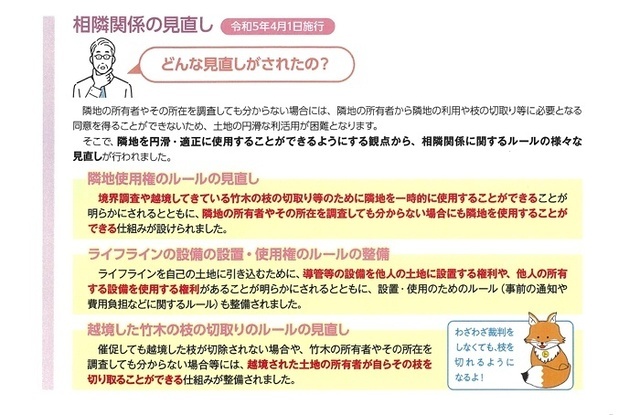

相隣関係の規定の見直し

早速ですが問題です。

Q1 あなたの家の庭に、隣の家の柿の木の枝が越境していますが、その枝には柿がたわわに実っています。あなたはその柿を勝手に採っても良いでしょうか?

Q2 あなたの家の庭に、隣の家の竹の根が侵入し、筍がわんさか生えています。あなたはその筍を勝手に採っても良いでしょうか?

実は、令和5年4月1日施行の民法改正の前後により、結果が異なります。

~令和5年3月31日までの答え~

A1 柿は隣の土地所有者に採ってもらわなければならない(協力してくれないときは裁判をしなければならない)。

A2 筍はあなたが勝手に採っても良い。

~令和5年4月1日以降の答え~

A1 柿は隣の土地所有者に採るように求めて、相当の期間(2週間程度)待っても採ってくれないときは、あなたが採っても良い(そのために隣地に立ち入っても良い)。

A2 筍はあなたが勝手に採っても良い。

民法233条が改正されたのですが、法文上は、柿は「竹木の枝」、筍は「竹木の根」となっていますので、念のため。

なお、隣地から越境してきた根っこを切除できる旨の規定は、法改正されず昔のままです。

ところで、根っこを切ってその木が枯れたらどうするのでしょうね?

その他、相隣関係の規定の見直しとしては、次の2点についてなされています。

・必要な範囲で隣地を使用する権利が拡大しました。

・隣地にライフライン(電気・ガス・水道等)を設置する権利が創設されました。

所有者不明土地問題について

空き家空き地問題って何?

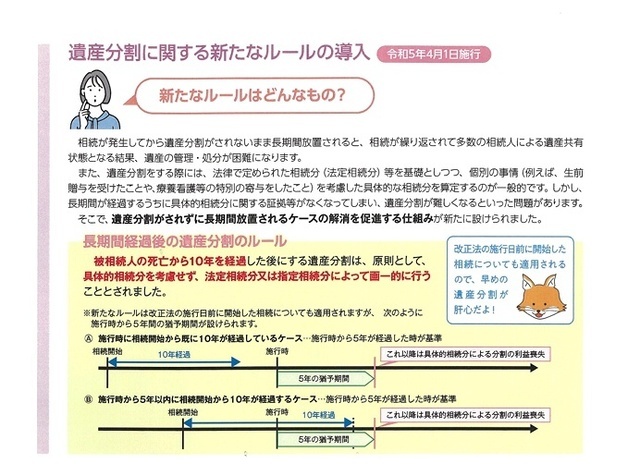

遺産分割に関する新たなルール

この法改正では、相続開始時から10年を経過した後にする遺産分割には、原則として、特別受益及び寄与分の規定が適用されないとされました。

遺産分割においては、特別な事情(特別受益(*1)や寄与分(*2))を考慮して、法定相続分とは異なる相続分(具体的相続分)で分割する協議を行うことがあります。

*1 特別受益とは、特定の相続人が被相続人から生前贈与を受けていた場合等に、その相続人が特別に受けた利益があるとして、相続人間の公平のために、その利益を考慮して遺産分割がなされる制度です。

*2 寄与分とは、相続人の中に、被相続人の財産の維持や増加に特別な寄与をした者がいる場合、その相続人が他の相続人よりも多くの相続分を得ることができる制度です。

つまり、改正法施行(令和5年4月1日)後は、相続開始後10年を経過すると、特別受益も寄与分も主張できなくなり、法定相続分を前提に遺産分割を行うことになります。

(経過措置により、相続開始後10年を経過する時又は改正法施行から5年を経過する時のいずれか遅い時まで延長されます。)

旧法では、遺産分割未了の内に次の相続が発生した場合でも、それぞれの相続について、いつまでも特別受益や寄与分の主張ができたため、権利関係が極めて複雑になってしまうことがありました。

それは、所有者不明土地発生の原因でもあったのです。

法改正により、遺産分割が促進することを期待します。

遺産分割調停ってなに?

相続法の改正について

所有者不明土地問題について

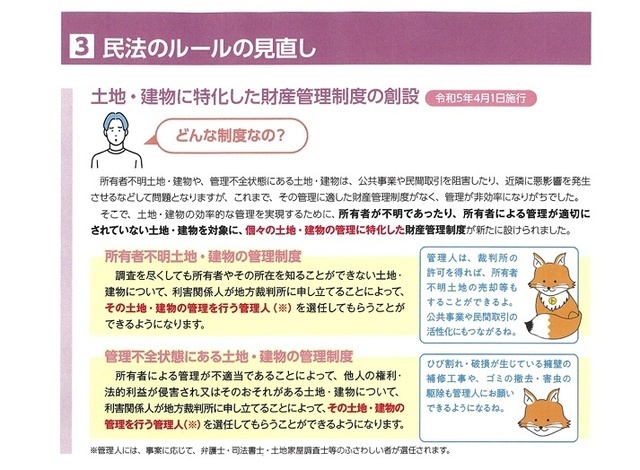

土地・建物に特化した財産管理制度の創設

旧法での財産管理制度は、例えば不在者の財産管理制度でいえば、不在者の全財産を管理する制度でありましたが、それには財産調査等にも相当な時間を要し、費用(管理人報酬)の負担も大きいという課題がありました。

そこで改正法では、①所有者不明土地・建物について管理人を選任する制度と、②管理不全土地・建物について管理人を選任する制度が創設されました。

今まで「人」に対して選任されていた財産管理人が、改正法では特定の「不動産」に対して選任できるようになり、必要な時間と費用の削減効果が見込まれます。

所有者不明土地(建物)管理人は、裁判所の許可を得て所有者不明土地(建物)の売却をすることもできますし、この制度については市町村長が申立てすることも可能ですので、所有者不明土地・建物対策として大いに活用できそうです。

管理不全土地(建物)管理人は、その不動産の所有者が分かっていても、また、その不動産を実際に管理する者がいても、その「管理が不適当」であり、「他人の権利や財産権が侵害される恐れ」があれば、利害関係人の申立てにより選任できます。

また、管理不全土地(建物)管理人は、所有者の同意があれば、家庭裁判所の許可を得て、その管理する不動産を売却することもできます。

これらの制度は、令和5年4月1日に施行されました。

また、制度活用実例が現れましたら、ご紹介したいと思います。

相続財産清算人、不在者財産管理人について

成年後見人の財産管理業務と空き家空き地問題について

所有者不明土地問題について

空き家空き地問題って何?

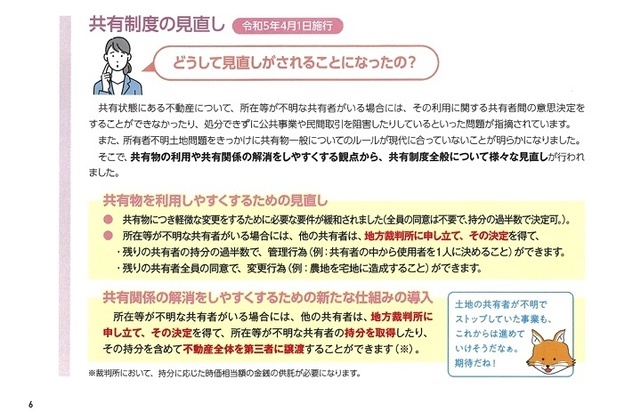

共有制度の見直し

さて問題です。

Q1 3名共有の私道の地下に水道管を通す工事をすることになりました。3名全員の同意が必要でしょうか?

Q2 3名共有の砂利敷きの私道をアスファルト舗装することにしました。3名全員の同意が必要でしょうか?

ところで、一般に遺産分割調停では、相続財産に不動産が含まれる場合、その不動産については、まず①誰か一人が単独名義で相続し、他の相続人は別の財産を取得する方法が優先され、続いて②不動産を売却して現金で分割する方法(換価分割)、最後の手段が③共有名義で相続する方法、という分割方法の優先順位があります。

それは、後日トラブルが生じやすい共有状態は、できるだけ避けた方が良いだろうという裁判所の配慮です。

不動産が共有であると、共有者全員の同意がなければ、その不動産を処分したり変更を加えたりすることができなかったため、共有者の誰か一人が反対したり、行方不明になったりすると、その共有不動産の円滑な利用や適正な管理ができなくなるという不都合が生じていたのです。

今回の法改正では、共有物の変更行為のうち、共有物の形状又は効用の著しい変更を伴わない軽微な変更については、共有者の持分価格の過半数の同意で行うことができるようになりました。

さらに、共有者の一部が所在不明の場合には、裁判所の決定を受けて、所在不明共有者以外の共有者で、共有物に変更を加えることができるようにもなりました。

そして、不動産に関しては、共有関係の解消方法についても見直しがなされ、裁判所の許可を得て、所在不明共有者の持分を取得したり、所在不明共有者の持分を含めて第三者に譲渡することもできるようになりました。

これらの規定は令和5年4月1日に施行され、所在不明共有者の持分取得と持分譲渡以外の規定は、不動産に限らず共有に適用されますので要注意です。

<設問の答え>

A1 地下水道管の設置は、私道の地下を物理的に変更しますが、私道としての機能については変更は生じないので、共有者の持分の過半数で可能です(改正前後で結果に変更なし)。

A2 砂利敷き私道のアスファルト舗装は、アスファルトを土地に付合させることと評価できますから、物理的に大きな変更を加えることになり、共有者全員の同意が必要でしたが、改正法の施行により、共有者の持分価格の過半数で行える可能性もあります。

遺産分割調停ってなに?

相続財産清算人、不在者財産管理人について

所有者不明土地問題について

空き家空き地問題って何?