0772-45-1686

成年後見人の本人死亡後における死後事務について(令和6年11月27日更新)

死後事務とは

人の生前における成年後見人等の業務については、「身上保護業務」「財産管理業務」として、たくさんお伝えして来ました。

では、本人が死亡した後は、成年後見人等はどんな立場でどんな業務を行うのでしょうか?

実は、本人が死亡した時点で、成年後見人等の法定代理権は消滅します(つまり、何の代理権もありません)。

そして、成年後見人等であった者は「管理計算業務」と「相続人への相続財産の引渡し業務」を行うこと「のみ」が義務として残ります。

具体的には、本人死亡後の事務は次の流れになります。

1.財産目録と収支計算書を相続人に交付する。

2.法務局に後見終了登記を申請する。

3.家庭裁判所に終了報告を行う。

4.相続人に財産の引継ぎを行う。

5.引継ぎ書を家庭裁判所に提出して成年後見業務を完了する。

6.(成年後見人等が司法書士である場合)公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートに報告をする。

つまり、預金の払い戻しや分配は成年後見人の業務ではありません。

成年後見人から引き継いだ相続人が行うことです。

もちろん、遺体の引き取りや葬儀は成年後見人の権限ではなく義務でもありません。

相続人が行うことです。

ただ、本人の親族が誰も対応しない場合に、成年後見人等であった者が(本人の死亡により何の権限もなくなっていますが)、病院や施設の求めにより善意で対応することがあるだけです。

その場合の法律構成としては、民法上の「事務管理」や「応急処分義務」と解して現場対応をしています(この辺りの法律構成については次頁でご案内します)。

実例としては、深夜の2時とか3時に、施設や病院から「本人が亡くなったので直ぐに来てください。」という電話が、成年後見人等に対してあります。

実際に何度かすぐに行きましたが、朝までご遺体の横にいるだけで、全く何もすることがありません。

何故か?

想像してください。

本人をほったらかしの親族に、深夜に電話をしても文句を言われるだけですよね。

病院や施設からすると、成年後見人等(保佐人、補助人もあります)に権限がないと分かっていて(分かってないのか?)、親族に対すると同じように、成年後見人等に深夜や早朝に連絡してくるのは、一刻も早く「遺体を搬出して欲しい」という理由しかありません。

引き続き、いわゆる「死後事務」について、お話ししたいと思います。

成年後見業務

成年後見業務とは

成年後見人の財産管理業務と空き家空き地問題について

成年後見人の本人死亡直後から弔いまでの対応について(死後事務)

成年後見人の死後事務「事務管理」「応急処分義務」「円滑化法」

本人が死亡した時点で、成年後見人等の法定代理権は消滅し、成年後見人等であった者は「管理計算業務」と「相続人への相続財産の引渡し業務」を行うこと「のみ」が義務として残ります。

ただ、本人の親族が誰も対応しない場合に、遺体の引き取り等は、成年後見人等であった者が、病院や施設の求めにより善意で対応している現実があります。

病院等からは当たり前のように言われますが、

その場合の「元」成年後見人等の遺体の引き取り等の行為が 適法な行為であるのかどうかは微妙です。

それを適法であると説明するために、民法上の「事務管理」や「応急処分義務」に該当すると解して、現場対応がなされていました。

「事務管理」とは

民法第697条 義務なく他人のために事務の管理を始めた者は、その事務の性質に従い、もっとも本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理をしなければならない。

「応急処分義務」とは

民法874条が準用する民法654条 委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。

これらの法理論によると、その立場は非常に不安定であり、成年後見人等は苦悩していたのでした。

そこで円滑化法(平成28年10月13日施行)により民法873条の2が新設され、成年後見人が死後事務を行う権限が追加されました。

民法873条の2 成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合において、必要があるときは、成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次に掲げる行為をすることができる。ただし、第三号に掲げる行為をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

一 相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為

二 相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済

三 その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為(前二号に掲げる行為を除く。)

しかし、これは「成年後見人」に関しての規定であり、「保佐人」「補助人」「任意後見人」は、今まで通り、「事務管理」や「応急処分義務」による対応をせざるを得ません。

成年後見業務

成年後見制度とは

成年後見人の財産管理業務と空き家空き地問題について

成年後見人の本人死亡直後から弔いまでの対応について(死後事務)

成年後見人の死後事務と困った事例について

前回までに、本人が死亡した時点で、成年後見人等の法定代理権は消滅し、成年後見人であった者は、その後の死後事務を、非常に不安定な立場で活動せざるを得ないというお話をしました。

例えばこんなことがあったら、皆様ならどう対応されますか?

あなたが成年後見人等であったらどうするか、考えてみてください。

事例1

本人が死亡し、病院から早く遺体を引き取るように言われたが、親族が誰も対応しない場合。

事例2

事例1で、やむを得ず成年後見人のあなたが遺体を引き取ったが、火葬後の遺骨を誰も引き取ってくれない場合。

事例3

本人の死後、(管理の計算や家庭裁判所への終了報告等の)成年後見人として法定された業務が終わっていないのに、親族の一部から遺産の引継ぎ(引渡し)を迫られた場合。

事例4

本人が危篤となり、唯一の相続人に延命措置を希望するかどうか問い合わせたが、相続人はそれには答えず、「後はお任せします。」とだけ言ったきりで、その後連絡がつかなくなった場合。

事例5

事例4で本人が死亡し、本人の遺産では、請求された医療費が支払いできず、病院から「成年後見人が支払うべきものだろ!」と言われて請求されている場合。

事例6

事例4、事例5のケースが、成年後見制度の利用が市長申立で始まった案件であったため、市役所に相談したところ、市の担当者から「それは成年後見人の仕事でしょ」と言われ、何の対応もしてもらえなかった場合。

あなたが成年後見人等だったらどうするか、

一般の方の意見として、私の勉強のために教えてくださいませ。

成年後見業務

成年後見制度とは

成年後見人の財産管理業務と空き家空き地問題について

成年後見人の本人死亡直後から弔いまでの対応について(死後事務)

成年後見人の死後事務と市町村の義務について

さて、前回に事例を6つ提示して、皆さまが成年後見人等だったらどうするか考えて頂きました。

では、ご検討の参考(ヒント)になる法律を追加でご紹介しますね。

「墓地、埋葬等に関する法律(以下「墓地法」)第9条」です。

そこには、「埋葬や火葬を行う者がいない場合は、死亡地の市町村長がこれを行わなければならない」と書いてあります。

遺族と連絡を取ることが困難な場合や、遺族等が遺体の引取りを拒否する場合もこれに該当します。

成年後見人等がいたとしても、成年後見人等が遺族でない限り、この法律が適用されます。

なお、成年被後見人等が生活保護利用者である場合の葬儀、火葬・埋葬の手配も、前掲の墓地法により市町村長が行うことになっています(生活保護法第4条第2項)。

また、市町村の措置により入所委託した施設等で成年被後見人等が死亡した場合には、その葬祭を行う者がないときは、市町村はその葬祭を行い、又はその施設に葬祭を委託する措置を採ることができます(老人福祉法第11条)。

さて、これらのヒントを得て、皆様のお考えは変わりましたか?

前回までの1から6の事例で、あなたが成年後見人等であったらどう対応するか、

再度考えて、ご意見を教えてください。

ところで・・・、

以前からこの法律があるのに、なぜ病院や施設は、市町村ではなく、成年後見人等に遺体の引取りを強く要求するのでしょうか?

その理由が「市町村の対応が遅すぎて、それまで遺体を保管しなければならないから、物を言いやすい(立場が弱い)成年後見人等に要求している。」ということであれば、問題ですよね。

成年後見人等は不当な要求をされた場合には、自分たち自身も法律に守ってもらうため、声をあげること(その場、さらに事後に必ず異議苦情を申し立て、かつ、メディアを通して市民に問題提起すること)が必要なのではないでょうか。

例えば、この時代にまだ、成年後見人等に医療同意や連帯保証人就任を強要する病院があります。

いつか、私がその病院に対して発した質問状と、その病院からの回答書を公開したいと思います。

成年後見業務

成年後見制度とは

成年後見人の財産管理業務と空き家空き地問題について

成年後見人の本人死亡直後から弔いまでの対応について(死後事務)

成年後見人の死後事務と市町村の義務について2

さて、前回までに成年後見人等が死後事務をするための法理論と、親族の協力が得られない場合、遺体の埋葬・火葬に関することは市町村長が行うと規定された墓地法第9条や老人福祉法第11条のご紹介をしました。

ところで、

成年後見人等は親族の意見がもらえないと、こういう状態になります。

本人が意思表示できない場合、

生前は「医療同意」の問題と、「延命措置をとるか否かの判断」の問題で苦悩します。

本人の死後は、「遺体の引取り」「火葬」「納骨」の問題で苦悩します。

(*成年後見人等に本人の告別式や葬式を行う法的な権限は全くありません。)

万一、本人の死期に際して、医師が成年後見人等に延命措置をとるか否かの判断を迫った時、

成年後見人等からの問い合わせに、親族が「お任せします」と答えて電話を切ってしまったらどうしましょう?

そしてやむを得ず、成年後見人等が医師に「延命措置をしないでください」と言って、本人が死亡したところ、

後日、その本人の相続人から、「成年後見人等が延命措置を求めなかったことに対する業務上の過失」を問われたらどうしましょう?

こんな不安を残したまま、一般市民が就任する「市民後見人」のなり手が増えるわけがありません。

やはり「後見人独りぼっち」で苦悩させているこの現状では、成年後見制度の発展はあり得ません。

成年後見制度利用促進法で「市町村が行わなければならない」と定められているのですから、

市町村が主体でサポートする「地域連携ネットワーク」を、至急に稼働させることを求めます。

成年後見業務

成年後見制度とは

成年後見人の財産管理業務と空き家空き地問題について

成年後見人の本人死亡直後から弔いまでの対応について(死後事務)

成年後見人のやりがいについて

さて、前回までに成年後見人等が死後事務を行う際に経験する苦悩についてお話ししました。

では、成年後見人等達は何をモチベーションにしているのでしょうか。

報酬?

ある介護の専門職からよく聞かれます。

「大変な案件の方が儲かるんでしょ?」と。

その方からは、日を変えて3度も言われたので、よほど成年後見人等の報酬に関心があるのでしょう。

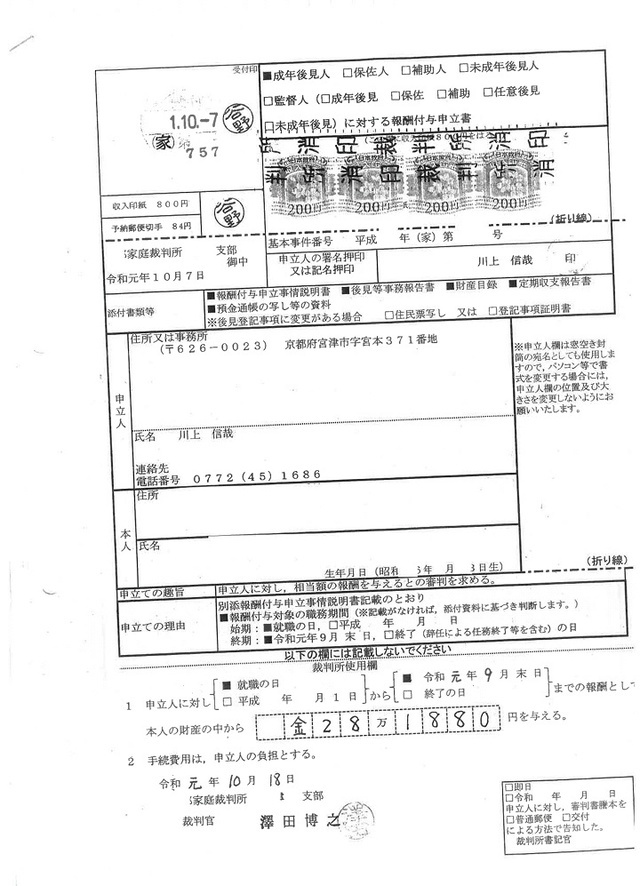

なので、その方から引き継いだ「とても大変な」案件ですが、私が頂いた就任からの1年間分の成年後見人報酬の審判書を添付します。

ちなみに、それはこんな事案でした(特定できないように多少の脚色をしています)。

本人は身体及び精神障害者であり入院していた。

入院中に配偶者が死亡し、本人の世話をする者が一人もいなくなった。

本人には遠方に住む子供がいたが、病院・市役所・警察・裁判所からの問い合わせにも一切応じなかった。

その配偶者の火葬は市が行った。

本人の自宅は借家であり、未払い賃料が月々滞納し続けている。

入院費やクリーニング代、家賃の未払い金が数十万円の負債となっている。

本人の預金残高はその負債額とほぼ同額であった。

市長申立され、成年後見人に私が就任した。

成年後見人就任後、本人の子供と連絡をつけ、遺産分割協議を行った。

負債を返済した。

家庭裁判所の居住用不動産の処分許可を得て、借家の賃貸借契約を解除した。

借家にあった家財を搬出、処分した。

入院先の病院から「暴れる」との苦情を受けて退院を迫られ、遠方(片道1時間)の病院に転院した。

転院の付き添い、退院入院の手続きは成年後見人が行った。

本人とは月に一度の面談を継続し、本人の希望と生活状況の確認を行った。

ちなみに、前の病院では難聴とされ、筆談していたが、

転院先の病院で看護師が耳垢を取ってくれたところ、普通に聞こえるようになった。

新しい病院のスタッフとは、本人の残存能力の維持・回復について協議し、リハビリを始めた。

前の病院では、寝たきりで、排尿・排便後に巡回した看護師にオムツ交換されていたが、

転院後は、尿意や便意を感じた時点でナースコールし、自分でトイレで排尿・排便するようになった。

さらに、積極的にリハビリの提案を受け入れ、自ら歩行訓練を始めた。

そして、十数年ぶりに自分の足で歩行できるようになった。

本人が尊厳を取り戻したように見えた。

新しい病院で看護師に尋ねたところ、「前の病院からは危険人物として申送りがありましたが、そんなことは一切ありません」と教えてもらった。

むしろ本人は、看護師に対しても気遣いをしてくれるとのことで、病院スタッフからの評判も良い。

そして、私の顔を見ると、いつも「川上さーん」と言って、遠くからでも笑顔で手を振ってくれた。

そんな笑顔も、私の成年後見業務に対するモチベーションとなった。

ご参考までに、この案件で家庭裁判所から許可された、1年分の私の報酬が、金28万1,880円であったことをお知らせいたします。

成年後見業務

成年後見制度とは

成年後見人の財産管理業務と空き家空き地問題について

成年後見人の本人死亡直後から弔いまでの対応について(死後事務)

成年後見人の相続人に対する財産の引継について

さて話を戻しましょう。

本人が死亡した時点で、成年後見人等の法定代理権は消滅し、成年後見人等であった者は「管理計算業務」と「相続人への相続財産の引継ぎ業務」を行うこと「のみ」が義務として残るのでしたね。

具体的には、本人死亡後の事務は次の流れになるのでしたね。

1.財産目録と収支計算書を相続人に交付する。

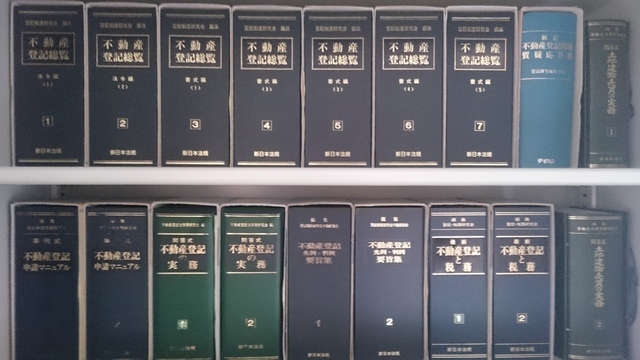

2.法務局に後見終了登記を申請する。

3.家庭裁判所に終了報告を行う。

4.相続人に財産の引継ぎを行う。

5.引継ぎ書を家庭裁判所に提出して成年後見業務を完了する。

6.(成年後見人等が司法書士である場合)公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートに報告をする。

つまり、遺体の引き取りや葬儀、預金の払い戻しや分配は成年後見人から引き継いだ相続人が行うことでしたね。

*成年後見人等が本人と「死後事務委任契約」を交わしていた場合は、その契約に基づいて、元成年後見人等が「死後事務委任契約の受任者として」、本人の葬儀を執り行うことがあります。

*本人が遺言書で成年後見人を「遺言執行者」に指定していた場合は、その遺言書に基いて、元成年後見人等が「遺言執行者として」、本人の遺産を分配することがあります。

成年後見人等の死後事務の中で、最も神経をつかう業務は「財産の引継ぎ」です。

成年後見人等が管理する本人の財産を、本人の相続人達に引き渡す作業です。

これは原則、本人の相続人全員に対して行う必要があります。

1.相続人全員に集まってもらって引き継ぐ方法

2.相続人全員で代表者を一人選任してもらい、その者に引き継ぐ方法

上記の方法が望ましいでしょう。

しかし、これが簡単には行きません。

相続人の一部が、管理の計算終了前に先駆けして、財産の引継ぎを要求してくることもあります。

その他、相続人間で争いがある場合や、本人に相続人達が知らなかった子(相続人)が他にいた場合。

相続人全員が財産の引継ぎを拒否した場合や、相続人全員が相続放棄した場合。

等、原則通りに対応できないことがあります。

成年後見人等はやむを得ず、

相続人の一人に財産を引き継いだり、

家庭裁判所に相続財産清算人の選任申し立てを行い、選任された相続財産清算人に財産の引継を行うこともあります。

本人のための成年後見人等であったのに、その本人はもういません。

相続人等から本人の遺志と異なる要求をされることに苦痛を感じながら、

亡くなった本人が天国からその様子を見ていたら、合格点を頂けるだろうかという意識で努力をして、成年後見人等の業務を終了します。

成年後見業務

成年後見制度とは

成年後見人の財産管理業務と空き家空き地問題について

遺言執行者とは

相続財産清算人、不在者財産管理人について

成年後見人の本人死亡直後から弔いまでの対応について(死後事務)